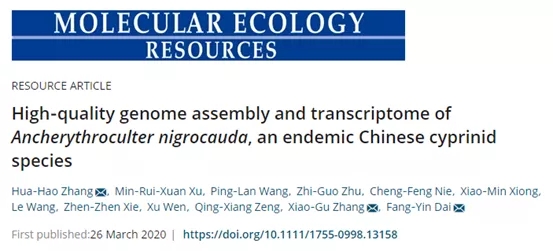

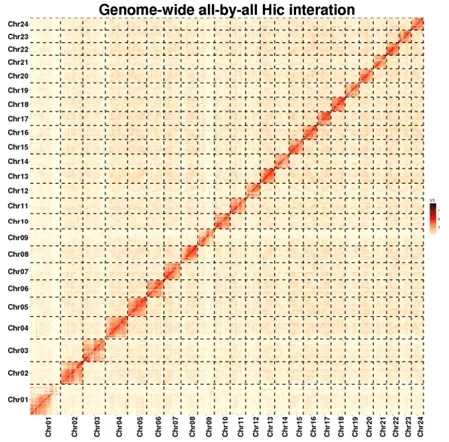

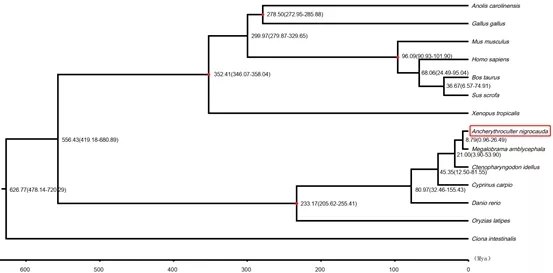

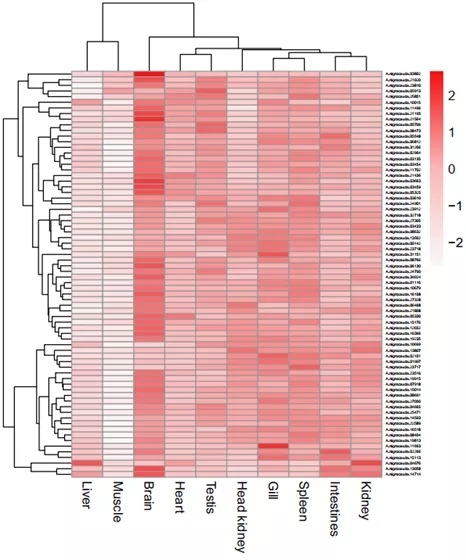

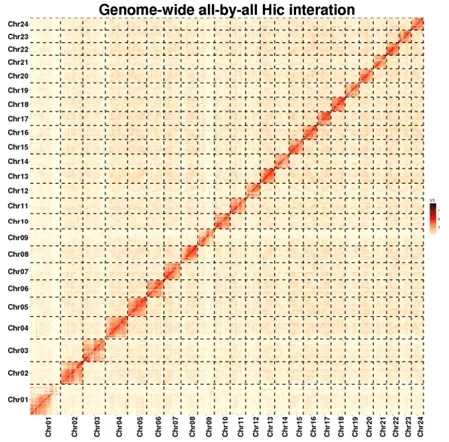

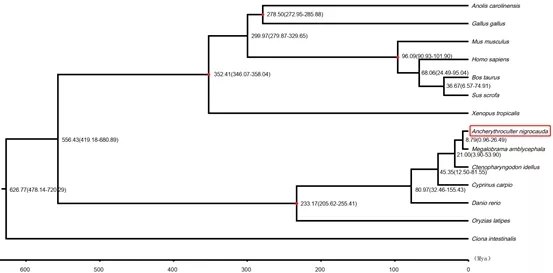

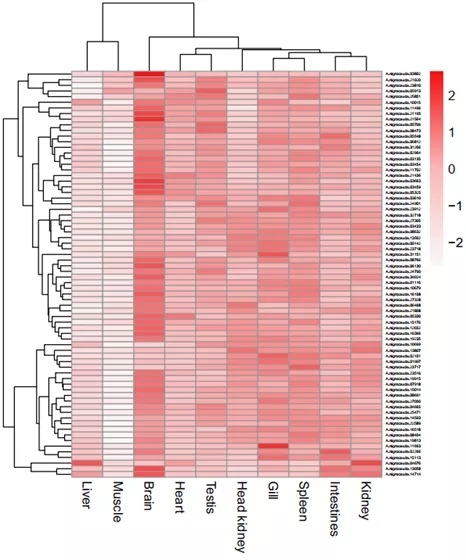

2020年3月26日九江学院药学与生命科学学院、赣州市水产研究所和西南大学家蚕基因组生物学国家重点实验室等多家研究单位,在Molecular Ecology Resources期刊发表题为”High-quality genome assembly and transcriptome of Ancherythroculter nigrocauda,an endemic Chinese cyprinid species”的研究论文。该研究利用三代测序技术结合Hi-C技术组装出中国特有鲤科鱼类黑尾近红鲌的染色体水平基因组,基因组大小为1.04 Gb,contig N50为3.12Mb。该高质量基因组为黑尾近红鲌种群保护及功能基因组学研究提供了宝贵资源。九江学院药学与生命科学学院张化浩博士、张小谷教授,西南大学代方银教授为共同通讯作者。未来组承担了该研究中的三代测序及分析工作。黑尾近红鲌(Ancherythroculter nigrocauda)属于鲤科近红鲌属,是我国特有物种,仅分布于长江中下游,是重要的长江经济鱼类。近年来,由于过度捕捞、水坝建设和水污染,导致黑尾近红鲌自然种群急剧减少成为濒危物种。黑尾近红鲌迄今尚未有参考基因组,限制了对其生物学特性的深入分析以及优质种苗的选育。研究者利用流式细胞术及Kmer-based 方法估计黑尾近红鲌基因组大小在890~920Mb,杂合度0.7%。随后,利用PacBio Sequel对其进行测序,获得101.8Gb平均reads长度10.6Kb的过滤后数据,从头组装出1.04Gb的黑尾近红鲌基因组,contig N50为3.12Mb。结合Hi-C数据将1,297个contig序列挂载到24条染色体上(图2),包含了97.2%的全基因组核苷酸碱基,BUSCO数据库评估该基因组完整性为95.6%。与其他已公布基因组的鱼类相比,黑尾近红鲌基因组大小与草鱼、武昌鱼相近,并且均为24条染色体。注释结果显示,黑尾近红鲌基因组中含有56.1%转座子序列,其中DNA转座子类型占31.34%,RNA转座子或逆转录转座子占16.27%。共预测到34,414个蛋白编码基因,其中27,042个基因(78.5%)得到功能注释。随后研究者利用12个脊椎动物基因组中的712个单拷贝直系同源基因构建系统发育树。发现黑尾近红鲌与武昌鱼亲缘关系最近,并于879万年前分化(图3)。图3 利用12种脊椎动物的712个单拷贝基因构建的系统发育树研究者进一步将黑尾近红鲌的基因组与普通鲤鱼、武昌鱼、草鱼、斑马鱼和日本青鳉的基因组进行了对比分析。结果发现,黑尾近红鲌基因组中有366个基因家族发生了扩张(包含499个基因),有72个正向选择基因。大部分扩张基因家族和正向选择基因在黑尾近红鲌脑部高表达(图4),表明这些基因可能在黑尾近红鲌的大脑发育中发挥重要作用。图4 72个正向选择基因在黑尾近红鲌10个组织中的表达水平热图。转录组数据分析发现,在黑尾近红鲌10个组织中,与环境信息处理、循环系统和生长发育等相关的10,732个基因的表达具有组织特异性。来自大脑、肝脏和肌肉的差异表达基因(DEGs)数量与其他组织的DEGs有很大差异。总之,本研究利用三代测序技术结合Hi-C技术组装出中国特有鲤科鱼类黑尾近红鲌的染色体水平基因组,为黑尾近红鲌种群保护及功能基因组学研究提供了宝贵资源。

武汉希望组医学检验实验室满分通过全国新型冠状病毒核酸检测室间质量评价...

武汉希望组医学检验实验室满分通过全国新型冠状病毒核酸检测室间质量评价...

武汉希望组医学检验实验室满分通过全国新型冠状病毒核酸检测室间质量评价...

武汉希望组医学检验实验室满分通过全国新型冠状病毒核酸检测室间质量评价...

发表评论

想参加讨论吗?请尽情讨论吧!